Por: Drago | Foto divulgação/reprodução

“Há muito tempo atrás, na Velha Bahia, Eu imitava Little Richard e me contorcia […]” — Raul Seixas, na canção “Rock’n’Roll”, incluída em seu último disco, gravado com Marcelo Nova, A Panela do Diabo, de 1989.

É uma coisa quase inevitável. Pelo Brasil afora, quando se vai assistir a uma apresentação musical ao vivo — de qualquer gênero de música, desde uma amigável pagodeira, nas profundezas de algum quintal, até um formal concerto de câmara, em algum “centro cultural”, bem localizado ou periférico, em alguma cidade grande ou nem tanto — e, lá pelas tantas, alguém da plateia grita: “Toca Raul!”

O que já se tornou uma espécie de “grito de guerra” de uma classe marginalizada (ou, ao menos, estigmatizada) evoca, de certo modo, as origens de um tipo de música tão associado a um comportamento social que, de tão banalizado se torna até engraçado. Do mesmo modo que, certa vez, nos fez rir — a nós, brasileiros; e, em particular, paulistas — o gaiato que bradou “Vai, Corinthians!”, num distante Primeiro de Maio, em plena Praça Vermelha, em Moscou, durante um desfile militar em comemoração pelo Dia do Trabalhador. Esse, acima descrito, é o comportamento social do sujeito irreverente; um espírito anárquico, que antes de afrontar (ou,

pior, confrontar) a quem ou ao que quer que seja, prefere apontar que “a roupa nova do rei” simplesmente não existe. Ou que, de tão ridícula, não deve ser levada a sério. Ao gritar em público, não importa o sotaque; mas, sim, o grito. Quando nos privou de sua sempre agradável companhia, em 1989 (tenho certeza de que involuntariamente), Dom Raulzito nos deixou, a título de herança, seu grito e sua gaiatice; coisas com as quais temos muito a aprender. Ele mesmo as aprendeu a duras penas, pois, de modo geral, a vida não é muito fácil para quem é cordial, por natureza.

Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda (o pai do Chico) foi — e continua a ser — muito mal interpretado quando afirmou, em seu livro Raízes do Brasil, que o brasileiro seria um “homem cordial”. “Cordial”, todos sabemos, refere-se ao coração; e o coração, também sabemos bem, costuma opor-se à razão, por ter, de maneira autônoma, razões que a própria razão desconhece (só para citar outro famoso bardo).

Contrariando as convenções sociais da época e do lugar em que viveu, Raulzito foi um homem cordial. Verdadeiramente apaixonado por sua arte, ele simplesmente não enxergava barreiras ou distinções que o “senso comum” (conceito autocontraditório, pois “senso” se refere aos sentidos e às suas maneiras de funcionar em cada indivíduo; não podendo, portanto, ser “comum”, uma vez que cada indivíduo é diferente dos demais — por ser, evidentemente, “individual”) impunha à vida e ao cotidiano das relações sociais.

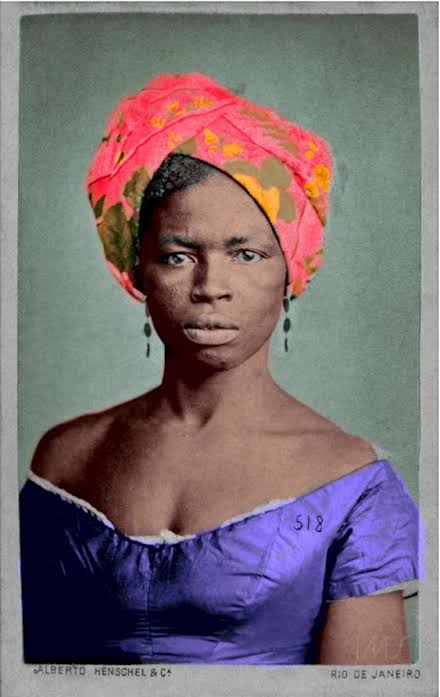

Um autêntico rocker tropical, Raulzito, desde o princípio, incluiu no desenvolvimento de sua vocação artística elementos típicos da cultura e da identidade dos negros — de todo modo, imprescindíveis para o que ele se propusera a fazer. Superficialmente, houve quem o identificasse (ou, pior, o rotulasse, para melhor tentar digeri-lo) como uma espécie de “Elvis brasileiro”. Não que isso o desonrasse, ou mesmo pudesse ofendê-lo; mas pouca gente — mesmo entre os que assim o definiram — sabe que Elvis, o “original”, só veio a ser o que foi depois que um atento produtor disse que ficaria rico se viesse a encontrar um branco que cantasse como um negro. Hoje,

sabemos que “as preces” do tal produtor — Sam Phillips, da gravadora Sun Records, de Memphis, Tennessee — foram mais do que bem atendidas; e, ainda que ele não tenha ficado rico, o mundo inteiro lhe rende graças.

Tal como Elvis, Raulzito era o tipo de sujeito que deixava-se permear pelos ouvidos, antes que pelos olhos — desde que tudo tivesse passado, naturalmente, pelo coração. Mesmo não sendo negro, Raulzito nasceu em uma cidade cuja população era (e ainda é) constituída por mais de 80% de indivíduos com ancestralidade negra: Salvador, na Bahia. E, tal como o próprio rock’n’roll — descendente direto do rhythm’n’blues e do blues —, suas origens

musicais eram inconfundivelmente negras. Se etnia fosse documento discriminatório (digamos que não seja), Raulzito seria preto por formação. Seu grande amigo de infância e incentivador (também parceiro, cúmplice e

companheiro de zoação) musical foi o “pardo” Waldir Serrão — mais tarde, convertido em compositor, radialista, apresentador de TV e produtor musical de muita gente boa. Sua primeira tentativa de profissionalização deu-se em companhia da dupla de irmãos — igualmente “pardos” — Thildo e Délcio Gama, chamados coletivamente como os “Relâmpagos do Rock”. Daí,] o grupo incluiu novos elementos, passando a chamar-se “The Panthers”, e, alguns aperfeiçoamentos depois, “Raulzito e os Panteras”. “Panthers”, ou “Panteras”, eram todos felinos preto, ou

“pardos”; pois viveram — enquanto duraram — no “escuro” da marginalização a que são relegados os talentos enquanto não “se enquadram” na vala do “senso comum”, na qual todos os gatos são indistintamente pardos.

Raulzito era baiano; aliás, muito orgulhosamente. Mas não era, como ele mesmo dizia, um baiano “folclórico”, daqueles que usam fitinhas do Senhor do Bonfim e incorporam elementos africanos “sanitizados” em sua obra. E, ainda que tenha mantido um relacionamento saudável com outros baianos, seus contemporâneos, como “Os Novos”, ele soube manter um distanciamento — por vezes acidamente crítico, mas jamais ofensivo — que lhe permitisse viver sua própria identidade artística, forjada e consolidada, desde os primórdios, junto às plateias do Cinema Roma, em Salvador, para onde afluíam os caminhoneiros e as empregadas domésticas (quase

invariavelmente negros, todos), em vez dos frequentadores do Teatro Vila Velha (quase invariavelmente brancos), que assistiram ao nascimento da Bossa Nova e contribuíram para a criação do infame rótulo de “novo jazz”, vulgarmente conhecido como “macumba para turista”.

Curiosamente, o primeiro grande sucesso comercial de Raulzito, gravado em 1973, foi “Mosca na Sopa” — um

“ponto” de umbanda misturado com rock’n’roll visceral, que até hoje mexe com os sentidos de qualquer um que o ouça.

Nas casas em que morou, Raul sempre manteve as paredes decoradas com fotografias emolduradas de seus ídolos — com a “exceção” de Elvis, todos negros: Chuck Berry, Little Richard, Muddy Waters, Luiz Gonzaga e por aí afora. “No matterifit’sblackorwhite”, diria Michael Jackson, muito tempo depois, tendo chegado à mesmíssima conclusão: o que importa é ter algo a dizer; de preferência, acompanhado por boa

música. Assim sendo, “Toca Raul!”